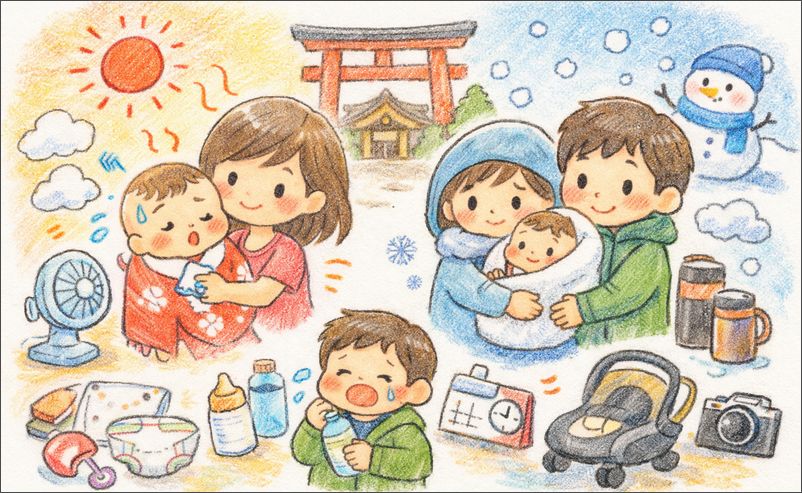

お宮参りって本当はお祝いのはずなのに

「暑すぎて赤ちゃん大丈夫かな」

「寒くて泣いちゃったらどうしよう」

「授乳やオムツ替えの場所あるのかな」

って不安のほうが先に立つことありますよね。

しかも産後のママは体も心もまだ回復途中で「気合いで乗り切る」はだいたい後からツケが来ます。

だからここでは「全部うまくやる」じゃなくて。

「安全に終える」をいちばん上に置いて、季節の暑さ寒さに振り回されないように服装と持ち物と当日の回し方を、できるだけかみくだいて整理しますね。

読み終わるころに「よし今日はこれで行けるかも」って少しでも肩の力が抜けたら嬉しいです。

まず最初に決める「無理しない前提」:赤ちゃんとママの体調を守る基準

お宮参りでいちばん大事なのは、写真の出来でも段取りの完璧さでもなくて、赤ちゃんとママが元気に帰ってこられることなんですね。

だから最初に「今日はこうなったらこうする」という基準だけ決めておくと、当日の判断がすごくラクになりますよ。

迷ったら「短くする」方向に寄せていいんですよね

初めてのお宮参りって、どうしても「せっかくの行事だからちゃんとやらなきゃ」って気持ちが出やすいです。

でも赤ちゃんって、いつも通りにいかないのが普通ですし、ママも産後で体力が読めないですよね。

だから迷ったら「長くする」より「短くする」ほうを選んで大丈夫です。

例えば、

「祈祷は受けるけど、食事会は別日にする」

「写真は撮るけど、境内での撮影は最小限にする」

こうやって、やることを減らすだけで、心の余裕が全然違いますよ。

短くするって、手を抜くことじゃなくて、体を守るための判断なんですね。

「帰れる設計」を先に作っておくと安心なんですよね

当日つらくなるのって、現地にいる時間だけじゃなくて、帰り道で一気に来ることも多いです。

赤ちゃんも疲れるし、ママも気が張っていた分だけどっと来やすいんですね。

だから最初から「途中で帰れる形」にしておくのが大事です。

例えば、

「移動手段を無理のないものにしておく」

「車なら、すぐ出発できる場所に停めておく」

「電車なら、最短ルートと混雑しにくい時間を選ぶ」

こういう小さな準備が「もしも」の安心につながりますよ。

【もっと詳しく知りたい方はこちら】

⇒産後のママが長時間外に出て体調を崩さないか不安で悩んでいる人へ

⇒帝王切開後に無理して行っていいかわからないことで悩んでいる人へ

⇒産後の悪露や痛みがある状態で行けるか不安で悩んでいる人へ

⇒当日しんどくなったら途中で切り上げていいかわからないことで悩んでいる人へ

季節の暑さ寒さで悩む「赤ちゃんの服装」:祝い着を着せるか・足すかの考え方

祝い着って、見た目はとっても華やかで、写真にも映えて、やっぱり「お宮参りらしさ」が出ますよね。

でも一方で、暑い日や寒い日だと「これ着せていいのかな」って心配になるのも自然です。

ここで大事なのは、祝い着を主役にしつつも、赤ちゃんの体の快適さは別で考えることです。

つまり、祝い着は「ずっと着せ続けるもの」じゃなくて「必要な場面で使うもの」くらいに考えるとラクになりますよ。

暑い日に祝い着を着せるか不安な人へ:長時間つけっぱなしにしない作戦

暑い日のいちばんの心配は、汗をかいて体が熱くなりすぎることですよね。

赤ちゃんは体温調節がまだ上手じゃないので、大人より暑さの影響を受けやすいです。

だから暑い日は「祝い着は写真のときだけ」にするのが安心です。

「例えば、祈祷前に短時間だけ着せる」

「写真を撮ったらすぐ脱がせる」

「室内に入ったら薄着に戻す」

こういう流れを作っておくと、暑さのストレスが減りますよ。

汗をかいたら、背中や首元をガーゼで軽く拭くだけでもかなり違います。

汗が残ったまま風に当たると冷えてしまうこともあるので、暑い日でも「汗の処理」は大事なんですね。

寒い日に祝い着の上に何を足すか迷う人へ:守るポイントを決めるとラク

寒い日は「足していいのか」「足しすぎなのか」が分からなくなりますよね。

ここでの考え方は「冷えやすい場所を守る」です。

赤ちゃんが冷えやすいのは、首元、背中、足元です。

だからここを意識して、重ね着で調整できる形にしておくと安心です。

例えば、

「首元は肌着の重ねで守る」

「足元は靴下やおくるみで守る」

「背中はブランケットで覆えるようにする」

こういう感じで「どこを守るか」を決めておくと迷いにくいですよ。

厚着にしすぎると、室内で汗をかいて、外で冷えることもあります。

なので「脱げる形」にしておくことが大事なんですね。

【もっと詳しく知りたい方はこちら】

⇒暑い日に祝い着を着せて大丈夫か不安で悩んでいる人へ

⇒寒い日に祝い着の上に何を足せばいいかわからないことで悩んでいる人へ

当日ラクになる「暑さ寒さの持ち物」:持って行くものを季節別に整える

持ち物って、入れようと思えばいくらでも増えますよね。

しかも増えたぶんだけ、移動も抱っこも大変になります。

だから持ち物は「現地で買えないものだけ」に絞るのがコツです。

暑さ対策で何を持っていけばいいかわからない人へ:汗と体温の調整がメイン

暑い日は、汗をかいたときにどうするかがポイントです。

ガーゼやタオルは、汗拭きにも吐き戻しにも使えるので多用途です。

着替えも一枚あるだけで安心感が変わりますよ。

冷やすグッズも便利ですが、冷やしすぎると嫌がる赤ちゃんもいます。

なので、保冷剤をタオルに包んで短時間あてるくらいの使い方が安心です。

ベビーカーを使うなら、日よけや風通しも意識したいですね。

寒さ対策で何を持っていけばいいかわからない人へ:風を避けるものを優先

寒い日は気温そのものより、風があると体感がかなり変わります。

なので、ブランケットやおくるみみたいに「包めるもの」があると安心です。

貼るカイロを使う場合は、赤ちゃんに直接当たらないようにして、大人の体を温めて抱っこで伝えるイメージが安全です。

赤ちゃんは熱さをうまく伝えられないので、直接使わないほうが安心ですよ。

【もっと詳しく知りたい方はこちら】

⇒暑さ対策で何を持っていけばいいかわからないことで悩んでいる人へ

⇒寒さ対策で何を持っていけばいいかわからないことで悩んでいる人へ

授乳とミルクで詰まらない「回し方」:タイミング・場所・服の選び方

授乳やミルクがうまく回るかどうかで、お宮参りの体感難易度が変わりますよね。

ここが詰まると「今どこでどうすれば」って焦りやすいです。

だから「順番」と「逃げ道」を作っておくと安心です。

授乳のタイミングを当日どう組むか迷っている人へ:出発前に一回整える

授乳のタイミングは「出発前に一回」が基本です。

出発前に飲めると移動中のぐずりも減りやすいですし、現地での余裕が出ます。

現地では、到着したらまず「ここで授乳できそうかな」を探しておくと安心です。

授乳の必要がなくても、場所を知っているだけで気持ちが違いますよね。

授乳できる場所が見つからないときどうするか不安な人へ:逃げ道を複数持つ

授乳室があるかどうかは神社によって違います。

だから、神社だけに期待しすぎずに「周辺の逃げ道」を持っておくと安心です。

例えば、

「車の中で授乳できるように準備しておく」

「近くの商業施設や公共施設を事前に調べておく」

「少し歩いた先の静かな場所を見つける」

こうやって選択肢があるだけで焦りが減りますよ。

ミルクの準備量がどれくらいか不安な人へ:いつものペースに少し余裕を

ミルクの場合は「足りなかったらどうしよう」が不安になりますよね。

ここは、普段の間隔と量をベースにして、少し余裕を持たせる考え方で大丈夫です。

外で作るのが難しい場面もあるので、作りやすい形に準備しておくと安心です。

例えば、必要な分を小分けにしておくとか、お湯や水の準備を工夫するとかですね。

授乳ケープを使っていい場面がわからない人へ:赤ちゃんが落ち着くかどうかで考える

授乳ケープって「周りの目が気になる」「でも使い方が分からない」ってなりやすいですよね。

考え方はシンプルで、赤ちゃんとママが落ち着ける環境を作るための道具なんですね。

屋外で風が強いときや人通りが多いときは役に立つこともあります。

ただ、赤ちゃんが暑がることもあるので、短時間で調整できるようにしておくと安心です。

ママの服が授乳しづらくならないか不安な人へ:動きやすい形を優先

授乳のしやすさは、服でかなり変わりますよね。

授乳口のある服じゃなくても、前開きの服やゆったりしたトップスみたいに動きやすい形なら対応しやすいです。

「腕が上がりにくい」「締め付けがつらい」みたいな服だと、それだけで疲れます。

お祝いの日だからこそ、ママがラクに動ける形にしておくと安心ですよ。

【もっと詳しく知りたい方はこちら】

⇒授乳のタイミングを当日どう組めばいいかわからないことで悩んでいる人へ

⇒授乳できる場所が見つからないときどうするか不安で悩んでいる人へ

⇒ミルクの場合の準備量がどれくらいか不安で悩んでいる人へ

⇒授乳ケープを使っていい場面がわからなくて不安で悩んでいる人へ

⇒ママの服が授乳しづらくならないか不安で悩んでいる人へ

「おむつ・吐き戻し」のもしも:場所がない・汚れるを想定しておく

この二つって、起きた瞬間に心がザワつきますよね。

でも逆に言うと、準備でかなり安心できる分野でもあります。

おむつ替え場所がない神社だったらどうするか不安な人へ:できない前提で道具を持つ

神社にオムツ替え台があるかどうかは、本当に場所次第です。

だから「あるはず」と思わないで「ないかも」で準備しておくと安心です。

替えシートや大きめの袋があると、最悪ベビーカーや車内でも対応しやすいです。

事前に公式サイトで設備を確認したり、電話で聞けるなら聞いておくとさらに安心ですよ。

吐き戻しが心配で服装や持ち物をどうすればいいか迷う人へ:起きても戻せる準備

吐き戻しは、ゼロにはできないですし、起きたときに「うわあ」ってなりますよね。

だから、起きても戻せる準備が大事です。

「ガーゼやタオルを複数持つ」

「赤ちゃんの着替えを一セット用意する」

大人の服にも付くことがあるので、ママの替えのトップスがあると助かることもあります。

祝い着が汚れるのが心配なら、着せる時間を短くする作戦が安心です。

【もっと詳しく知りたい方はこちら】

⇒おむつ替え場所がない神社だったらどうするか不安で悩んでいる人へ

⇒吐き戻しが心配で服装や持ち物をどうすればいいかわからないことで悩んでいる人へ

ぐずりと抱っこ負担を減らす:落ち着く場所・泣いたときの手順を決める

泣き声って、赤ちゃんの普通の表現なのに、外だとどうしても焦りますよね。

だから「泣いてもやることが決まっている」状態にしておくと安心です。

ぐずったときにどこで落ち着かせればいいかわからない人へ:場所を先に探す

現地に着いたら、まず落ち着ける場所を探します。

日陰、風を避けられる場所、静かな端っこ。

これを見つけておくだけで「泣いても行ける場所がある」って安心できますよ。

長時間の抱っこで腰や肩がもつか不安な人へ:交代と道具で守る

抱っこって、短時間ならいいけど、長くなると腰や肩にきますよね。

産後は特にダメージが出やすいです。

だから「ママが耐える」じゃなくて「交代する」を前提にするのが大事です。

抱っこ紐の調整を事前にしておくと負担が減りますし、パパや家族に交代してもらえる流れを作っておくと安心です。

移動中に赤ちゃんが泣き止まなかったらどうするか不安な人へ:止められる場所を作る

移動中の泣きは、どうしても起きますよね。

だから「泣いたらここで止まる」という場所を決めておくと安心です。

「車ならコンビニや道の駅」

「電車なら混雑を避ける時間帯」

こういう準備が心の余裕につながりますよ。

【もっと詳しく知りたい方はこちら】

⇒ぐずったときにどこで落ち着かせればいいかわからなくて不安で悩んでいる人へ

⇒長時間の抱っこでママの腰や肩がもつか不安で悩んでいる人へ

⇒移動中に赤ちゃんが泣き止まなかったらどうするか不安で悩んでいる人へ

当日の流れを「短く終える」組み立て:移動・祈祷・休憩・写真の順番

お宮参りは、長くすればするほど難しくなります。

だから、短く終えるための「順番」を先に決めておくと安心です。

当日の時間配分をどう決めればいいかわからない人へ:優先順位を一つにする

全部やろうとすると、どこかで詰みます。

なので「これだけはやる」を一つ決めます。

祈祷を優先するのか、写真を優先するのか。

ここを決めるだけで当日の流れが作りやすいですよ。

祈祷の待ち時間が長かったらどうするか不安な人へ:待ち方を決めておく

待ち時間が長いと、赤ちゃんもママも消耗します。

だから「待つ場所」と「待てないときの逃げ道」を決めておくと安心です。

「車に戻れるなら戻る」

「涼しい場所に移動する」

そういう選択肢があるだけでラクになりますよ。

受付から祈祷までの流れが読めなくて不安な人へ:事前に公式情報を見ておく

神社によって受付方法が違います。

予約が必要な場合もあります。

だから、事前に公式サイトを見て流れを確認しておくと当日安心です。

分からないときは電話で聞いてみるのもアリですよ。

途中で休憩できる場所やタイミングがわからない人へ:疲れてから探さない

休憩は「疲れてから探す」と間に合わないことがあります。

だから最初に「ここで休む」を決めておきます。

授乳やオムツ替えのタイミングに休憩を重ねると、自然に休めますよ。

抱っこ紐とベビーカーで迷っている人へ:どっちが正解ではなく使い分け

抱っこ紐は小回りが効くけど、腰肩が疲れます。

ベビーカーは荷物が乗るけど、段差や混雑がストレスになります。

だから「どっちが正解」ではなく「どこでどう使うか」を考えると安心です。

車移動でチャイルドシートが暑い寒いにならないか不安な人へ:車内の環境を整える

車は移動がラクだけど、チャイルドシートが熱くなったり冷えたりしやすいですよね。

乗せる前にシートの温度を確認する。

エアコンの風が直接当たらないようにする。

こういう小さな工夫が安心につながります。

電車移動で混雑に巻き込まれないか不安な人へ:時間帯とルートで避ける

電車の混雑は怖いですよね。

だから、混雑しやすい時間帯を避けるだけでもかなり違います。

可能なら各駅停車や空いている路線を選ぶのもアリです。

無理しないルートが正解ですよ。

写真撮影の時間を入れると赤ちゃんが疲れないか不安な人へ:短時間で終える前提にする

写真は残したいけど、赤ちゃんが疲れるのも心配ですよね。

ここは「短時間で終える」と決めておくと安心です。

「撮る場所を絞る」

「撮る人数を絞る」

こうすると赤ちゃんの負担が減ります。

参拝と写真撮影の順番を迷っている人へ:迷わない順番を決める

参拝と写真、どっちが先か迷いますよね。

正解は家庭や状況で変わります。

だから「迷わない順番」を決めておくのが大事です。

例えば、祈祷前に短く写真。終わったらすぐ帰る。

こういう流れにするとラクですよ。

パパの役割分担がわからなくて不安な人へ:担当を先に決めてママの負担を減らす

パパに何を頼めばいいか分からないと、ママが全部背負いがちです。

だから「荷物係」「受付係」「写真係」みたいに担当を決めておくと安心です。

ママは赤ちゃんの様子を見る係に寄せられると、だいぶラクになりますよ。

【もっと詳しく知りたい方はこちら】

⇒当日の時間配分をどう決めればいいかわからないことで悩んでいる人へ

⇒祈祷の待ち時間が長かったらどう乗り切るか不安で悩んでいる人へ

⇒受付から祈祷までの流れが読めなくて不安で悩んでいる人へ

⇒途中で休憩できる場所やタイミングがわからなくて不安で悩んでいる人へ

⇒抱っこ紐とベビーカーのどっちで行くか迷っていることで悩んでいる人へ

⇒車移動でチャイルドシートが暑い寒いにならないか不安で悩んでいる人へ

⇒電車移動で混雑に巻き込まれないか不安で悩んでいる人へ

⇒写真撮影の時間を入れると赤ちゃんが疲れないか不安で悩んでいる人へ

⇒参拝と写真撮影の順番をどうするか迷っていることで悩んでいる人へ

⇒パパに当日どんな役割分担を頼めばいいかわからなくて不安で悩んでいる人へ

まとめ

お宮参りの不安って、暑さ寒さだけじゃなくて、授乳やオムツや移動やママの体調みたいに全部つながっていますよね。

だから最初に「無理しない基準」を決めて、短く終える設計にしておくと安心です。

服装は季節に合わせて脱ぎ着できる形にして、持ち物は現地で買えないものだけに絞る。

授乳やオムツや吐き戻しは起きても戻せる準備にしておく。

これだけで当日の心の余裕がかなり変わります。

お祝いは頑張った人が勝つイベントじゃなくて、赤ちゃんとママが無事に帰ってこられたらそれだけで大成功です。

あなたの家のペースで大丈夫ですよ。