こどもの日が近づくと、戸惑いとワクワクが交錯しますよね。

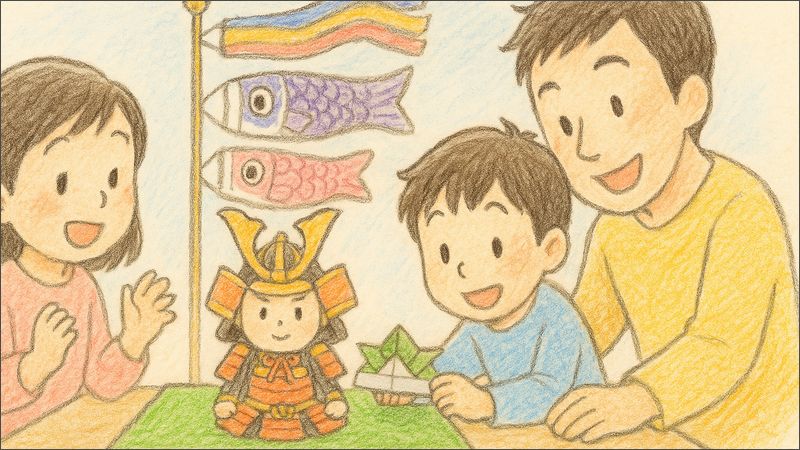

五月人形をどこに飾ろうかと思案しながらも、あの兜や鎧に込められた願いを思うと胸がいっぱいになります。

五月人形の歴史は平安時代にまでさかのぼり、厄除けや成長祈願のために武具が飾られてきました。

現代ではインテリアとの調和や子どもの安全にも配慮しつつ、伝統を楽しむスタイルが広がっています。

そもそもいつ出すのか、片付けはいつがよいのかと迷うママやパパも多いでしょう。

わが家では子どもと一緒に飾る時間が親子の思い出になりつつあり、軽やかな気持ちで端午の節句を迎えられる工夫を少しずつ取り入れています。

この記事では、五月人形を飾るタイミングや場所選びのポイントはもちろん、実際の体験談も交えて親目線で丁寧に解説します。

家族で過ごすかけがえのない時間をより豊かにしてくれるヒントをお届けします

五月人形を飾る意味と由来を味わう

五月人形や兜を飾る風習は千年以上前の中国から伝わったとされ、その後日本では奈良時代から宮中行事として端午の節句に結びついてきました。

子どもを災厄から守り、健やかな成長を願う思いは当時の武家社会でも大切にされ、鎧や兜といった武具は強さや威厳の象徴として子どもに宿る厄災をはね退けてくれる「守りもの」と考えられていました。

平安時代には紙で作る人形を川に流す「流し節句」が行われ、時代が下るほどに実物の鎧飾りや兜飾りへと発展し、江戸時代には武家だけでなく町民層にも広く普及していきました。

なぜ「端午の節句」に飾るの?

元々は旧暦の5月5日、暑さで病気になりやすい時期に邪気を払う風習として始まりました。

菖蒲(しょうぶ)の葉を軒先に挿す菖蒲綱や、菖蒲湯に入る習慣は「尚武(しょうぶ)」の音にかけた武勇の願いとも重なり、五月人形はその願いを象徴する飾りとして欠かせない存在に定着しました。

現代では「こどもの日」に名称が変わりましたが端午の節句としての武家文化、生命の力強さを祝う意味合いは今も色濃く残っています。

五月人形や兜が「厄除け」になる理由

鎧や兜は身を守る武具ですから、それを模した五月人形を部屋に置くことで邪気や災難を跳ね返すと信じられてきました。

特に兜は頭を守るものとして最重要視され、子どもの知恵や判断力を守るという象徴的な役割を担います。

幼い子どもはまだ自己を守る力が弱いので、親がこの飾りに願いを託すことは「見えないお守り」を増やす意味にもなり心強さを感じられます。

昔と今で少し違う「飾り」の考え方

昔は家の格式や家督相続のために本格的な鎧飾りを揃えましたが今はライフスタイルや住環境に合わせて、コンパクトな収納飾りやモダンデザインの兜ケースが人気です。

シンプルなデザインを好む若い世代では和室だけでなくリビングや玄関、書斎などインテリアに合わせたスペースを選び伝統と暮らしを調和させる工夫が広がっています。

地域や家庭で受け継がれる習わし

東北・関東では屏風と一緒に「弓太刀」を揃えることが多く関西では武家の文化を引き継ぐ「兜大将飾り」が見られます。

家庭ごとに大切にされる祈りの形は異なりますが「子どもが生まれたときに贈られたお飾りを親子で並べる」「初節句だけでなく一生の思い出として残す」という習わしはどのご家庭でも共通しています。

飾るときにはぜひ先代の写真や家族の思い出話も交えながら、飾りに込められた願いと歴史を感じてみてください。

子どもと伝えたい大切な願いごと

五月人形を飾りながら「どうして兜を飾るの?」と子どもに問いかける時間は、ただ伝統を受け継ぐだけでなく親子のコミュニケーションにもつながります。

子どもが目を輝かせながら話を聞く姿は、飾る作業そのものを忘れられない思い出にしてくれるはずです。

飾りに託す「健やかな成長」への願いをぜひ言葉にして、家族だけのストーリーを紡いでいきましょう。

出し入れのタイミングとその理由

五月人形は飾る日や片付ける日にちを家族で決めることで、行事としての価値が高まり子どもの記憶にも残りやすくなります。

一般的には4月の中旬から遅くともゴールデンウィーク前に飾り始めるのが望ましく、これは気候が安定しはじめ、湿気や虫食いの心配が少なくなるタイミングだからです。

初めて飾る日は家族みんなで和気あいあいと手を動かしながら「これで元気に過ごせるね」と声を掛け合えば、子どもの節句に向けた期待感が高まります。

いつ飾るかを家族で決めるコツ

我が家では毎年4月の最終日曜日を「五月人形を飾る日」と定め、カレンダーに印をつけています。

子どもも予定がわかるので「あと何回寝たら飾る?」と楽しみにしてくれるようになりました。

「遅く出すと縁起が悪い」は本当?

地域や習慣によっては「子どもの日に間に合わないと縁起が悪い」と言うこともありますが、重要なのは家族の節句を楽しむ気持ちです。

事情で遅れるときは、あらかじめ子どもに事情を説明して一緒に飾るプランを立てると不安が和らぎます。

片付けるタイミングに込められた意味

五月人形はこどもの日が終わった翌日にしまうのが一般的です。

飾りっぱなしにすると虫や湿気で痛みやすくなるだけでなく、祈願の意味も薄れてしまいます。

片付け作業は来年に向けた大切な準備でもあるので、子どもと一緒にひとつひとつ丁寧に元のケースへ戻しながら「また来年も元気でね」と声をかけると、節句の締めくくりとして心に残るはずです。

リビングでも安心|飾り方と向きのポイント

五月人形をリビングに飾ると家族みんなの目に触れるので、子どもの成長祈願がより身近に感じられます。

向きは東または南向きが古くから縁起が良いとされ日の光を浴びて飾りの美しさが映えるのでおすすめですが、家具配置や窓の位置によって難しい場合もあります。

その場合は、直射日光やエアコンの風が直接当たらない場所を選び、湿気や温度変化を避けることが大切です。

飾る向きと方角の意味

東向きは朝日を浴びて新たな一日を迎える象徴であり南向きは日当たりが良く繁栄をもたらすとされます。

どちらか難しいときは、家族が集まる方向に少し斜めを向けるだけでも心地よい空間になります。

リビングへの設置場所の選び方

テレビ台の横や階段下のちょっとしたスペースなど、お部屋の中で静かに目立つ場所を選ぶとよいでしょう。

深い緑や紺色の台座布を敷くと飾りが引き立ちリビングインテリアのアクセントにもなります。

子どもの安全とインテリア調和

動き盛りの子どもが触ってしまわないように、人形本体より少し高めの棚やキャビネットの上に飾ると安心です。

近くにソファを置いてクッション性を持たせたり、台座の角にクッションカバーを付けることで万が一の衝突を防ぎやすくなります。

実際の体験談:わが家のリビング飾り工夫

我が家ではリビング中央のサイドボードを飾り場に選びました。

子どもが触れない高さながら家族が食事や団らんのたびに目に入るので「今日は元気に遊ぼうね」と自然と節句の話題が出るのが嬉しいです。

実家と新居、どちらに飾る?トラブルを避ける伝え方

五月人形を誰の家で飾るかは、贈り主や家族の思い出を大切にするポイントです。

祖父母から贈られた場合は「いつもありがとう」の気持ちを添えて、新居でも飾らせてもらう旨を伝えると温かく受け入れてもらえます。

もし実家に集まる機会が多い家庭なら、初節句は実家、新居ではコンパクトな兜飾りを用意するなど分担して楽しむ方法もあります。

家族で事前に話し合い、役割を決めることでお互いに気兼ねなく行事を満喫できます。

地域差や家族習慣の理解

関東では「嫁ぎ先に飾る」を重んじる場合もあれば、関西では「生まれた家で祝う」が伝統的といった地域差があります。

まずは両家の習わしを互いに確認し、お互いの思いを尊重する姿勢を大切にしましょう。

両家トラブルを防ぐコミュニケーション

「五月人形は私の家で出したい」と思う気持ちは自然ですが、先に一言「飾らせてね」と声を掛けることで配慮が伝わります。

メールや電話ではなく、顔を合わせたときにお願いするのが誤解を生みにくいポイントです。

二人目以降のケースの工夫

二人目の節句で五月人形をどうするか悩む場合は、兄弟で同じ飾りを並べるか、異なるデザインで区別するか家族で相談を。

わが家では兄の兜は伝統的な大鎧、妹には可愛らしいコンパクト兜と分けて飾ることで、それぞれの個性を祝っています。

飾り方でよくある疑問Q&A

五月人形の飾り方を進めるうちに浮かびやすい疑問を、実際の体験も交えてお答えします。

飾る前に知っておくと安心ですし片付けのときにも活用できますよ。

ガラスケース入りでも向きは関係ある?

ケース入りの場合は、本体の向きよりケース全体を家の中心に向けるだけで十分です。

ケース裏側が壁に接するよう設置すると、背景がすっきり見えて飾り全体が引き締まります。

我が家でも大きなケース飾りをリビング窓際に置きましたが裏を壁につけるだけで日差しが柔らかく拡散され、美しい飾り姿を長持ちさせられました。

収納飾り・コンパクト兜はどう選ぶ?

スペースが限られる場合や賃貸住宅では、コンパクトな兜だけを収めた収納飾りが便利です。

選ぶポイントは、ケースの高さが子どもの手が届かない程度であることと、通気性があること。

透明アクリルケースは軽量で掃除しやすくお手入れが簡単なのでおすすめです。

雨や湿気対策におすすめの飾り場所

湿気がこもりやすい和室や廊下は避け、風通しの良いリビングや玄関ホールが最適です。

下に除湿シートを敷くとケース内の湿度を調整できカビ予防になります。

わが家では梅雨前に一度ケースを開けて扇風機の風を通し、湿気を飛ばす習慣をつけています。

子どもと飾る時間が宝物になる理由

五月人形を飾る作業は親子でのコミュニケーションの絶好のチャンスになります。

まだ言葉で十分に意思を伝えられない幼い子どもも、屏風を広げるたびに目を輝かせ、「大きくなったら強くなるおまじないなんだよ」と話しかけると、飾り付けが楽しい思い出に変わります。

五感を使って学ぶ伝統文化

飾りの金具のひんやりとした感触や、布の匂い、屏風を広げる音など、五感を通して伝統文化を体験することで子どもの記憶に深く刻まれます。

私も最初はただの飾りと思っていましたが、子どもと一緒に触れながら「これは菖蒲の模様だよ」と教えるうちに、節句の意味がリアルに感じられるようになりました。

写真と手形で残す“家族のアルバム”

飾り終わった後は、必ず親子で写真を撮るようにしましょう。

さらに手形スタンプを屏風の横に残すと、その年の成長が一目でわかる記念になります。

我が家では毎年手形を取り比べながら「去年はこんなに小さかったね」と振り返る時間が恒例になっています。

一緒に片付けることで学ぶ責任感

片付けも大切な行事の一部です。

子どもに「来年もきれいに飾れるようにね」と声をかけながら、一緒に元の場所へ戻すことで責任感と集中力が育まれます。

五月人形をただ並べるだけでなく、片付けまで親子でやり遂げる達成感が、家族の絆をさらに強くしてくれます。

まとめ

五月人形を飾る行事は単なるインテリアの演出ではなく、子どもの健やかな成長を願う古くからの祈りと家族の絆を育む大切な時間です。

まずは飾るタイミングを家族で決め、由来や意味を子どもに伝えながら準備することで伝統文化への理解が深まります。

そしてリビングの安全な場所に向きや高さを工夫して設置し、実家と新居のマナーを丁寧に伝え合うことでトラブルを防げます。

飾り付けから片付けまでを親子で一緒に行うことで、手触りや音、匂いといった五感を通じた体験が思い出として心に刻まれ、子どもの責任感や達成感を育みます。

写真や手形スタンプを残すと、毎年の成長を実感できる家族のアルバムとなり、何年たっても色褪せない思い出になります。

五月人形は飾って終わりではなく、親子のコミュニケーションと文化継承の象徴として、これからも大切に受け継いでいきましょう。