ひな祭りって、正直それまではあまり意識していなかったのに、子どもが生まれてから急に身近で特別な行事に感じるようになった、という方も多いんじゃないでしょうか。

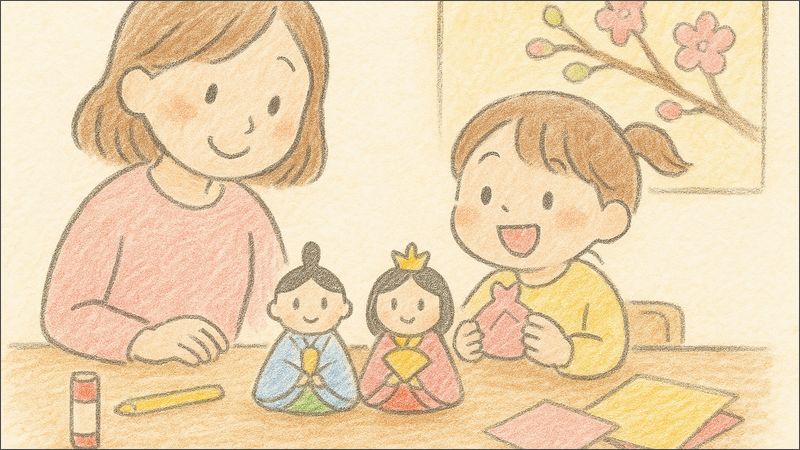

私もそのひとりで、娘が保育園に通い始めた年に「これ、おひなさまなの」と小さな手で折り紙の人形を差し出してきたとき、思わず胸が熱くなってしまいました。

子どもが一生懸命作ったものって、それだけで本当に愛おしいし、どんな高価な飾りよりも心に残るんですよね。

もちろん、きちんとしたひな人形を飾るのも素敵だけど、もっと気軽に、もっと日常の中で楽しめたらいいなって思うこともあるんです。

特にまだ小さい子どもにとっては、「自分で作った」という体験が何よりの誇りになりますし、そのプロセスの中で季節を感じたり、日本の文化に自然と触れられるってすごく豊かなことだと思うんです。

この記事では、そんな“親子で作るひな祭り”をテーマに、年齢に合わせた簡単でかわいくて、そして安全にも配慮した手作りひな飾りのアイデアをご紹介していきます。

初めてでも無理なく取り組めるように、準備のコツや子どもとの関わり方もしっかりお伝えしていきますね。

ひな祭りの意味と「ひな飾り」を子どもと作る楽しさ

ひな祭りってどんな行事?子どもにもわかりやすく伝えるなら

ひな祭りは、3月3日に行われる女の子の健やかな成長と幸せを願う大切な日本の年中行事です。

「桃の節句」とも呼ばれていて、古くから邪気をはらう意味合いもあるんですよね。

昔は川に紙で作った人形を流して厄を祓う「流し雛」という風習もあって、それが現在のひな人形のルーツだとも言われています。

現代では人形を飾ってお祝いするのが一般的ですが、子どもたちにとっては「お雛様って何?」「なぜ女の子のお祭りなの?」と不思議に思う行事でもありますよね。

そういった問いにきちんと向き合って、一緒に調べたり話したりする時間も、ひな祭りの大切な醍醐味なんだと私は思っています。

「作ること」で深まる行事への愛着

飾られたひな人形をただ眺めるよりも、「自分で作った」ひな飾りがあると、子どもはその行事にぐっと親しみを感じるようになります。

特に小さなうちはまだ行事の意味を言葉で理解するのが難しいこともあるけれど、手を動かして体験することで、自然と心に残っていくんですよね。

たとえば、折り紙で作ったお内裏様とお雛様に顔を描いてみたり、ひな壇を一緒に飾り付けたりするだけで、「これは私が作ったんだよ」と誇らしそうに話してくれる子どもの姿は、見ていて本当にうれしくなります。

一緒に作る時間が家族の思い出になる

ひな飾りを手作りする時間は、ただ工作をするだけではなくて、親子の会話や笑顔が自然と生まれる特別な時間になります。

「これ難しいね」「できたね」「ここはどうする?」といったやりとりの中に、子どもとの信頼関係が少しずつ深まっていく感覚があります。

私自身、娘と初めて一緒に折り紙のひな飾りを作ったとき、最初はうまくいかずに半べそをかいていた娘が、最後まで完成させた瞬間に見せてくれた笑顔が、今でも忘れられません。

大人からすれば些細な体験かもしれないけれど、そういう小さな成功体験が、子どもの自己肯定感を育んでくれるんだと改めて感じました。

手先を使った作業で広がる学びのチャンス

折り紙を折る、ハサミで切る、のりを塗る、シールを貼る。

こうした手作業には、集中力や指先の発達をうながす効果があると言われています。

実際、飾りを作っているときの子どもの真剣な表情には、遊びとはまた違う“学びの顔”がありますよね。

「ここ、うまく切れなかったからやり直す」「ちょっと失敗しちゃったけど、工夫して直してみる」そんな小さなトライアンドエラーが、成長の糧になるんだと思います。

そして何より、親が「いいね」「上手にできたね」とその努力を認めてあげることで、子どもはもっと自分に自信が持てるようになっていくんですよ。

年齢別・子どもと一緒に作るひな飾りアイデア

【1~3歳】シール貼り・紙皿・紙コップで作る簡単おひなさま

まだまだ手先の力が発展途上の1~3歳ごろは、細かい作業よりも大きなパーツを使って“できた!”を味わえる工作がおすすめです。

紙皿に色を塗ったり、顔の部分にシールをペタペタ貼るだけでも立派なおひなさまになりますし、紙コップに顔を描いておめかしさせてあげるだけでもとても可愛く仕上がります。

はさみの使用はまだ難しいことが多いので、大人が下準備をしてあげて、貼ったり色を塗ったりする部分を子どもに任せてあげると、達成感も味わいやすいですよね。

「上手にできたね」と声をかけると、きっと誇らしげな表情を見せてくれるはずです。

【4~6歳】折り紙や画用紙を使った立体ひな飾り

この年齢になると、保育園や幼稚園で折り紙やハサミを使うことも増え、自分で作ることの楽しさをより感じられるようになります。

お雛様とお内裏様の着物を折り紙で折ったり、顔を自分で描いてあげたりすることで、オリジナリティあふれる作品がどんどん生まれます。

子どもなりの色の組み合わせや模様の工夫を見るのも、親にとっては大きな楽しみのひとつになりますよね。

「ここをこうしてみたよ」と説明してくれる姿に、成長を感じて思わずうるっときてしまうこともあります。

【小学生】リサイクル素材や紙粘土で作る本格ひな人形

小学生になると、自由な発想と少しの手間をかける根気が育ってくる時期です。

空き箱や牛乳パック、トイレットペーパーの芯などのリサイクル素材を使った立体的な作品や、紙粘土で作る本格的なひな人形にも挑戦できます。

作業中には「この素材で何を作ろうかな」と自分で構成を考える力も育まれて、作品づくりそのものが小さなアートになっていきます。

親もつい手を出したくなる場面もありますが、できるだけ本人の発想を尊重して見守ってあげると、完成したときの満足感はひとしおです。

使う材料の安全性にも気を配ろう(誤飲・アレルギー対策)

年齢や個性によっては、口に入れてしまう可能性のある材料を使うときは特に注意が必要です。

シールやビーズ、小さなパーツは手の届かない場所で保管して、必ず大人と一緒に作業するようにしましょう。

また、紙粘土やのり、絵の具などの素材によってはアレルギー反応が出る子もいるので、使用前にパッケージを確認したり、肌に直接触れないよう工夫したりすることも大切です。

安心して楽しめる環境づくりが、工作の時間をもっと豊かなものにしてくれますよ。

おうちでできる!かわいい手作りひな飾りの作り方

定番人気:折り紙ひな人形の作り方

折り紙で作るひな人形は、道具も場所も選ばず気軽に始められるから、ひな祭り工作の定番なんですよね。

着物風に色や柄を選んで折るのも楽しいですし、顔の表情を自分で描いてあげると、世界にひとつだけのオリジナル人形になります。

子どもが描くお内裏様やお雛様って、ときどきすごくユニークな顔をしていて思わず笑ってしまうんですけど、そこにその子の“らしさ”がちゃんとあって、完成したときの喜びもひとしおなんです。

折るのがちょっと難しいところは、大人が手伝ってあげながら一緒に仕上げる時間も大切にしてほしいなと思います。

紙コップで作るゆらゆらおひなさま

紙コップに顔や着物を描いて、底を少し丸く切り落とすだけで、コロンと転がる「ゆらゆら雛」ができちゃいます。

作り方はとてもシンプルなのに、動きが加わることで子どもたちはより夢中になりますし、完成したときの満足度もぐんと上がるんですよね。

カラフルな折り紙で飾ったり、頭に小さな冠をつけてあげたり、自由な発想でアレンジが広がります。

「今度はこっちも作ってみたい!」という声が出たら大成功。

あそびながら和文化に触れられるのが魅力なんです。

ペットボトルや牛乳パックを使ったエコ飾り

おうちにある空き容器や包装紙を再利用して作るひな飾りは、子どもにとっても「ものを大切にする心」を育むいいきっかけになります。

牛乳パックで土台を作って、ペットボトルキャップにちょこんと顔を描いてのせるだけでも立体感のある人形ができて、見た目もとってもかわいらしいんです。

「これ、ゴミだったのにこんな風に使えるんだね!」っていう気づきが子どもから出てくると、親としてもすごく嬉しくなりますよね。

家計にもやさしくて、環境にもやさしい。

そんな飾りづくりは、作る時間そのものが価値になる気がします。

飾る場所とレイアウトのコツ(壊れにくく安全に)

せっかく頑張って作った飾りが、飾ったその日に壊れてしまった…なんてことになると、子どもも大人もがっかりしてしまいますよね。

飾る場所は、子どもの目線に入りやすくて、なおかつ手が届きすぎない場所が理想です。

カラーボックスの上や、壁に貼った特設スペースなど、ほんのちょっと工夫するだけで飾りが引き立ち、子どもも大事に扱おうと意識してくれます。

落ちても壊れないように軽い素材で作るのもひとつのポイントですし、倒れやすいものには両面テープやマスキングテープで軽く固定してあげると安心ですよ。

ひな祭り工作をより楽しむコツと準備ポイント

子どもの「できた!」を引き出す声かけ

工作って、うまくいかないこともあるし、子どもによっては途中で集中が切れてしまうこともあるんですよね。

でも、だからこそ「失敗してもいいんだよ」とか「それでもやってみたの、すごいね」といった声かけが、子どものやる気をそっと支えてくれます。

「上手だね」だけじゃなくて、

「こうやって工夫したんだね」

「最後まで頑張ったの、かっこいいね」

と、できばえより“取り組む姿勢”に注目してあげると、子ども自身が自分を誇らしく思えるようになっていきます。

親のちょっとした言葉が、その子の心にそっと灯ることって、ほんとうにあるんですよ。

汚れても大丈夫な作業スペースの作り方

折り紙やのり、絵の具や紙くず。

子どもとの工作タイムは、思っている以上に“にぎやか”になりますよね。

事前にテーブルに新聞紙を広げたり、床にはレジャーシートを敷いておくだけで、後片付けのストレスはぐんと減ります。

私も最初は何の準備もせずに始めて、机がのりでベタベタになって泣きたくなったことがありました…。

だからこそ、最初に“汚れても平気な空間”を用意してあげることで、子どもも自由にのびのび取り組めますし、大人もどーんと構えて楽しめるんです。

道具・材料を事前にまとめておくと安心

「はさみはどこ?」「のりがない!」「折り紙、あとで追加で取るのめんどくさい!」…これ、全部わが家であったリアルな声です。

子どもって工作に夢中になると、途中で中断されるのがすごく苦手なんですよね。

だからこそ、始める前に必要な道具を一式そろえておくと、本当にスムーズに進みます。

100円ショップで収納ケースやトレイを用意しておけば、次の季節行事のときにもサッと使えて便利ですよ。

大人の準備が整っていると、子どもも安心して集中できますし、「やってよかった!」と思える時間になります。

作ったひな飾りを飾る時期と片付けのタイミング

ひな飾りは立春を過ぎた2月上旬くらいから飾り始め、3月3日が終わったら片付ける、というのがひとつの目安です。

「早く片付けないとお嫁に行き遅れるよ」なんて昔ながらの言い伝えもありますが、焦らなくて大丈夫です。

子どもと「ありがとう、また来年も飾ろうね」と話しながら片付ける時間こそ、ひな祭りの締めくくりとして大切にしたい時間です。

我が家では、しまうときにも「どれが一番気に入った?」なんて話をして、その子らしい表現に耳を傾けるようにしています。

行事って、やっぱり“親子で過ごす心の時間”なんですよね。

伝統を大切にしながら「現代のひな祭り」を楽しもう

SNSでも人気!親子で作った飾りのアイデア共有

最近では、手作りしたひな飾りをSNSにアップする親御さんも増えてきましたよね。

「これすごくかわいい!」「こんなアイデアもあるんだ!」と他の家庭の工夫に気づけたり、自分の作品に対して共感やリアクションがもらえると、子どもも大人も思わずにっこりしてしまうんです。

もちろん、比べすぎは禁物ですが、「こんな風にできたよ」と家族の記録として残しておくことで、毎年見返すのも楽しみのひとつになります。

特に子どもが大きくなったときに、当時の作品や写真を一緒に見る時間って、なんとも言えない温かさがあるんですよね。

無理をせず“その子らしい楽しみ方”を大切に

「ひな人形をちゃんと飾らなきゃ」とか「工作もちゃんとしたものを作らなきゃ」なんて思いすぎると、親のほうが疲れてしまうことってありますよね。

でも行事って、決まりごとに縛られすぎなくてもいいと思うんです。

たとえば、シールを貼っただけの人形でも、子どもが「これ作った!」と嬉しそうに見せてくれたなら、それがその子にとっての“立派なひな祭り”なんだと思います。

形じゃなくて、その子なりの表現を尊重してあげることが、行事を“たのしい思い出”として心に残していくんですよね。

家族の思い出として写真に残す工夫

作った飾りやひな祭りの風景は、ぜひ写真にも残しておいてほしいです。

そのときの子どもの表情や、手の大きさ、作品の個性。

どれもその時期ならではの輝きがあって、あとから見返すと「こんなに小さかったんだね」と泣き笑いしちゃうんですよ。

我が家では毎年「今年の雛飾りアルバム」を1ページだけ作っているのですが、それを見るたびに季節の移ろいと子どもの成長が一緒に思い出せて、本当にやってよかったなと思っています。

ひな祭りが子どもの「和文化体験」になる理由

折り紙、飾り、桃の花、歌や食べ物。

ひな祭りって実は、日本の伝統がたくさん詰まった“和文化の入口”なんですよね。

「どうしてひし餅は三色なの?」「おひなさまってなんで段になってるの?」そんな疑問がふと出てきたときは、ぜひ一緒に調べたり話したりしてあげてください。

難しい言葉じゃなくていいんです。

「これはね、病気にならないようにっていう願いが込められてるんだよ」そんな風に、気負わずに伝えてあげるだけで十分。

子どもにとっては、ひな祭りを通して“日本ってこんな文化があるんだな”って、自然と感じていける時間になるんです。

まとめ|手作りのひな飾りで、子どもの心に残る行事を

ひな祭りの本当の魅力って、立派なひな壇を飾ることや、形だけの行事をこなすことではなく、親子で過ごすその時間の中にあるんだと思います。

子どもの小さな手が折り紙をぎゅっと握っていたり、のりで指先をベタベタにしながら「できた!」と笑う瞬間。

そのひとつひとつが、家族にとってかけがえのない思い出になります。

完璧じゃなくてもいいんです。

ちょっといびつでも、その子が頑張って作ったひな人形には、親の想いと子どもの成長がちゃんと刻まれています。

伝統という言葉に少し身構えてしまう人もいるかもしれませんが、実はひな祭りって“家族のあたたかい日常の延長線上”にある行事なんですよね。

少しの時間と工夫で、子どもが自分で作った飾りを誇らしげに眺める姿は、きっと一生心に残る風景になります。

そしてそんな体験が、やがて「日本の行事って楽しいな」「自分の手で作るって素敵だな」という小さな文化の芽を育ててくれるのだと思います。

ひな祭りを“飾る日”としてだけでなく、“親子で感じる日”として、ぜひおうちで楽しんでみてくださいね。